내 길티 플레저 = 일본잡지 〈뽀빠이〉 보기

내가 중고등학교 시절 동네서점에서도 〈논노〉, 〈앙앙〉 같은 일본 패션잡지를 팔았는데, 그때만 해도 일본문화 개방이 되기 전이었고 반일감정도 심할 때여서 그런 잡지를 사보는 사람들을 고운 눈으로 보지 않았다. 아마도 그때의 정서가 지금까지 나에게 남아 있어서 가벼운 죄책감을 느끼게 되는 것 같다.

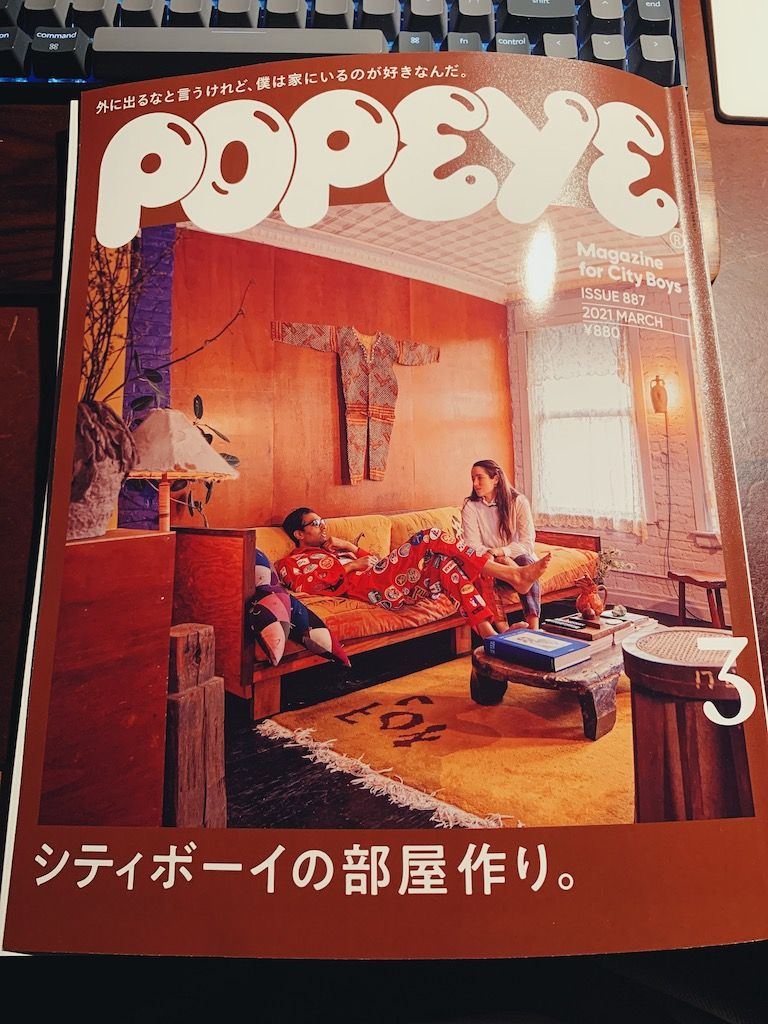

그걸 느끼면서도 가끔 일본 패션잡지인 〈뽀빠이Popeye〉를 사보는 이유는 시각적인 즐거움 때문이다. 일본어를 모르니, ’읽는다’가 아닌 ’본다’가 맞는 표현이다. 한국 잡지(매거진)에서는 볼 수 없는 편집 디자인, 사진의 느낌 등을 보는 재미가 있다.

〈뽀빠이〉와 또 다른 일본 잡지인 〈브루투스Brutus〉에 대해 잘 정리한 글도 있으니 참고.

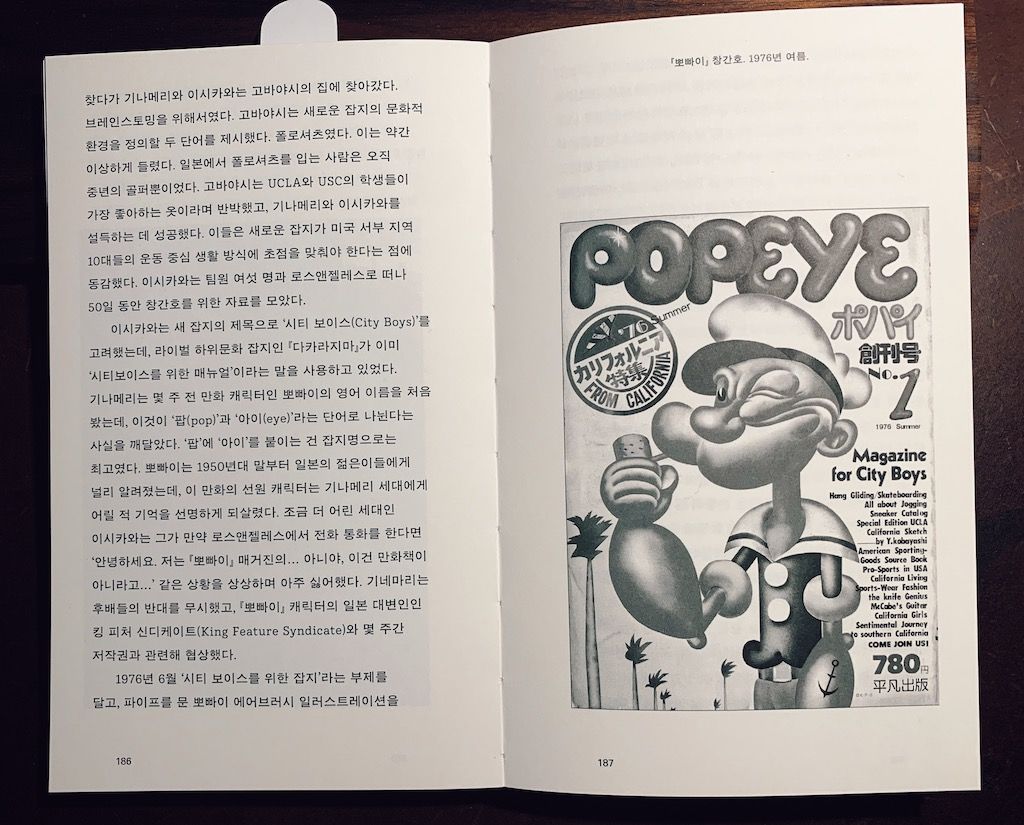

그 옛날 〈소년중앙〉 시절부터 잡지를 좋아했는데(주로 만화와 특별부록 때문이었지만), 그 이후에도 애착을 가지고 꾸준히 구독할만한 잡지를 이것저것 찾았으나 취향에 맞으면 얼마 안 가 폐간을 하거나해서 〈소년중앙〉 같이 친구 같은 잡지를 찾지는 못했다. 출판, 잡지 시장의 규모 차이가 분명해서겠지만 저 일본 잡지들은 40년이 넘었다고(1976년 창간) 하니 부럽다.

요즘 읽고 있는 《아메토라: 일본은 어떻게 아메리칸 스타일을 구원했는가》에도 〈뽀빠이〉의 창간 배경이 등장한다. 이 책은 참 재밌게 읽고 있는데, 오타쿠 문화 등 일본의 대중문화 비평서들을 읽다보면 좀 어이 없을 때가 많다. 반일감정을 걷어내고 봐도, 정말 이렇게 시작했다고? 그냥 이것과 저것을 조합한 것이었구나, 고작 이런 감정을 표현하는 작품이었다고? 심오하고 비장한 척 하지만 소년만화의 장르 문법 — 개인의 초인적 의지, 인내, 강해져야 한다는 강박 등을 반복하는 내용들…

끝.